Inthaltsverzeichnis

Vorwort zu Hängebrückendefinitionen und Hängebrückentypen

Beim erstellen dieses Artikels über Hängebrückendefinitionen und Hängebrückentypen haben wir gemerkt, dass es sehr schwierig ist, Hängebrücken in Kategorien einzuteilen respektive deren Untervarianten aufzuzeichnen. Ein Grund liegt darin, dass viele das Wort Hängebrücken verwenden, aber nicht immer ist das gleiche gemeint.

Auch werden oft Begriffe genannt, die teilweise sehr unterschiedlich beschrieben werden. Entscheidend ist auch der Blickwinkel. Wird die Definition anhand der Statik, der verwendeten Materialien, der geografischen Örtlichkeiten oder sonst wie betrachtet? Auch gibt es überall unendliche Mischformen der einzelnen Elemente was die Sache ebenfalls nicht einfacher macht.

Deshalb möchten wir hier auf einfache Weise eine Einteilung respektive Aufstellung machen, wie sie für uns passt und auch angewendet wird. Immer mit dem Hintergrund, dass wir auf unseren Seiten Fussgängerhängebrücken beschreiben.

Bauform

Von der Bauform her gibt es für uns bei den Fussgängerhängebrücken drei grundlegende Arten. Zu beachten ist, dass von uns vor allem die Hängebrücken und Seilbrücken als gleichwertige Fussgängerhängebrücken gewertet und benannt werden. Die Schrägseilhängebrücke hat bei uns einen speziellen Status und wird auch nicht konsequent erfasst.

Hängebrücken

Von Hängebrücken im eigentlichen Sinn sprechen wir, wenn die Brücke aus den klassischen Elementen besteht. Dieses sind:

– Pylonen über welche die Tragseile gelegt sind. Bei den Pylonen gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. ZB A-Pylonen oder H-Pylonen.

– Tragkabel, von welchem dann die eigentliche Hängebrücke getragen wird

– Hänger, welche oben am Tragkabel befestigt sind und unten an den Gehwegträgern

– Gehwegträger, auf welchem dann der Gehweg aufgelegt (befestigt) ist

– Gehweg, auf welchem gegangen wird

– Abspannung welche in die Verankerung führt

– Ankerblöcke, welche den grössten Teil der Zugkraft aufnehmen

Zur Veranschaulichung die Links zu 3 typischen Hängebrücken

- Österreich; Highline179 bei Reutte

- Deutschland: Eutersdorfer Schaukelbrücke

- Schweiz: Panoramabrücke Sigriswil

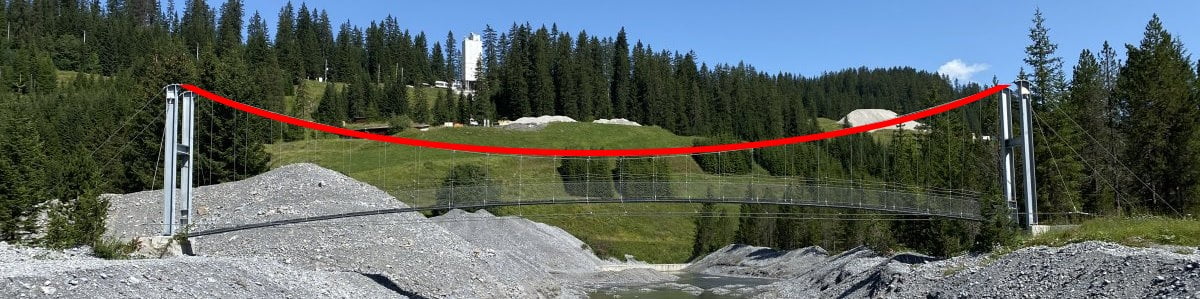

Seilbrücken

Eine Seilbrücke war früher auch bekannt als Strickbrücke. Sie kann mit Seilen aus Naturfasern, Kunstfasern aber auch, wie bei uns üblich, aus Stahlseilen erbaut werden.

Die Hauptmerkmale einer Seilbrücke sind:

- keine Pylonen

- keine richtigen Hänger

- grosser Durchhang

- Verankerung meistens nahe Brückenkopf

- Prinzipiell stärker schwankend (aber mit Windabspannungen kann einiges davon abgefangen werden)

Die Seilbrücke ist auch (auch wegen dem Durchhang) verwandt mit der Spannbandbrücke. Diese Art von Seilbrücke wird bei uns aber nicht erfasst respektive dokumentiert.

Zur Veranschaulichung die Links zu 3 typischen Seilbrücken

- Deutschland: Seilbrücke Geierlay

- Schweiz: Seilbrücke Trift

- Schweiz: Seilbrücke Carasc

Unterkategorien der Seilbrücken:

- echte Seilbrücken: Bestehen meistens aus 4 Tragseilen, wobei die oberen beiden auch meistens gleich als Handlauf dienen. Auf den unteren Tragseilen sind auch gleich die Gehwegträger aufgelegt. Selbstverständlich gibt es auch echte Seilbrücken, die zB oben und unten (und das beidseitig) 2 anstelle einem Tragseil haben und ganz viele andere Seil-Kombinationen. Auch eine Kombination von einem Tragseil unten und 2 Tragseilen oben sind möglich und wird so hauptsächlich in Klettersteigen verwendet.

- unechte Seilbrücken: Das sind Hängebrücken, welche eigentlich nur unter der Brücke Tragseile haben. Auf dieser sind dann die Gehwegträger aufgelegt. Der restliche Hängebrückenaufbau hat dann keine eigentliche Tragefunktion mehr.

- Beispiel einer unechten Seilbrücke: Holzhängebrücke Mutschnengia

- Beispiel einer unechten Seilbrücke: Holzhängebrücke Mutschnengia

Schrägseilhängebrücken

Eine weitere Art der Hängebrückentypen ist die Schrägseilhängebrücke. Bei diesen wird der Gehweg direkt von den Schrägseilen gehalten. Die Schrägseile werden wiederum über Pylonen abgespannt oder auch direkt an entsprechend stabilen Pylonen befestigt. Allenfalls werden diese Pylonen dann noch separat mit weiteren Schrägseilen nach hinten abgespannt.

Für uns haben die Schrägseilhängebrücken nicht die gleiche Bedeutung wie Hängebrücken oder Seilbrücken. Hauptsächlich weil sie nicht ganz das von uns so geschätzte „Hängebrücken-Feeling“ vermitteln können. Deshalb nehmen wir auch nicht alle Schrägseilhängebrücken in unser Verzeichnis auf. Einzig die Schweizer Fussgängerschrägseilhängebrücken werden komplett aufgenommen. Überall sonst werden Schrägseilhängebrücken nur Dokumentiert, wenn sie etwas ganz spezielles haben.

Zur Veranschaulichung die Links zu 3 typischen Schrägseilhängebrücken.

- Schweiz: Schrägseilhängebrücke Claro-Gnosca im Tessin

- Schweiz: Schrägseilhängebrücke Bennauersteg

- Schweiz: Illarsaz, hölzerne Schrägseilhängebrücke

Herkunft

Ein Einteilungsmerkmal kann auch die Bauweise anhand der landesspezifischen Bauweise sein. Hier unterscheiden wir vor allem die Nepalesische und die Tibetanische Fussgängerhängebrücke. Beides werden oft auch Himalaja- (Himalaya-) Hängebrücken genannt.

Die Hauptmerkmale dieser beiden Bezeichnungen sind:

Nepalesische Hängebrücke

- Nepalesische Hängebrücken sind in der Regel stärker gespannt und haben eine stabilere Lauffläche

- Nepalesische Hängebrücken verwenden oft Stahlseile und Stahlträger um eine höhere Tragfähigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten

- Nepalesische Hängebrücken haben kulturelle Bedeutungen. Oft sind sie auch Teil des bekannten Trekking-Netzwerkes

Tibetische Hängebrücke

- Tibetische Hängebrücken sind oft leichter, schwingen mehr und wirken teilweise weniger stabil

- Tibetische Hängebrücken bestehen oft aus traditionellen Materialien wie Holz, Bambus und Seilen aus Yak-Haaren oder Pflanzenfasern. Das macht sie weniger stabil, aber dennoch funktional

- Tibetische Hängebrücken haben kulturelle Bedeutungen. Zudem haben sie oft eine religiöse Bedeutung und sind mit Gebetsfahnen geschmückt, welche den Segen des Windes symbolisieren

Bemerkung von unserer Seite:

Die oben erwähnte Einteilung wird bei der Namensgebung der Hängebrücken nicht immer berücksichtigt. Eine korrekte Zuordnung wird selbst von den Erbauern nicht immer gemacht. Meistens ist der einzige Unterschied, dass der Hängebrücke Tibetische Gebetsfahnen angemacht werden und somit sind diese dann „Tibetische Hängebrücken“. Von der Bauart sind bei uns eigentlich alle Seilbrücken Nepalesisch, da rein statisch und gesetzestechnisch bei uns nur solche erlaubt werden. Und genau anhand dieser Bemerkung machen auch wir unsere Einteilung wie folgt (ausser es handelt sich wirklich um Seilbrücken, welche aus Seilen gebaut sind (diese sind dann Tibetische Seilbrücken):

- hat eine Seilbrücke Gebetsfahnen, dann ist es eine Tibetische Seilbrücke

- hat eine Seilbrücke keine Gebetsfahnen, dann ist es eine Nepalesische Seilbrücke

Material

Eine weitere Unterteilung kann anhand des verwendetet Materials gemacht werden.

Bei den modernen Hängebrücken werden oft Drahtseile für die Tragseile verwendet. Deshalb werden diese Drahtseilhängebrücken genannt.

Früher waren es noch oft Ketten. Deshalb werden diese Hängebrücken Kettenhängebrücken oder einfach Kettenbrücken genannt.

Wenn Seile (egal ob Natur- oder Kunstfasern) verwendet werden, dann sind es Tibetische Seilbrücken oder Seilhängebrücken.

Zur Veranschaulichung die 3 Links zu den Materialien

- Schweiz: Drahtseilbrücke Croce im Tessin

- Schweiz: Kettenhängebrücke Schönausteg

- Deutschland: Tibetische Seilbrücke Butzerbachtal

Statische Prinzipien

Von der Statik her können Hängebrücken auch noch grob eingeteilt werden in die beiden folgenden Grundprinzipien:

Echte Hängebrücken

Hier wird die Zugkraft am Ende der Seile von einer Verankerung im Baugrund aufgenommen. Oft in massive Ankerblöcke oder direkt in felsiges Gestein.

Unechte Hängebrücken

Unechte Hängebrücken werden oft auch selbstverankerte Hängebrücken oder Zügelgurtbrücken genannt. Die Lasten werden direkt auf die Fahrbahnträger übertragen. In der Regel gibt es aber keine Fussgängerhängebrücken die diese Konstruktion anwenden. Somit sind diese für uns unrelevant.

Fazit: Alle Fussgängerhängebrücken sind von dem statischen Grundprinzip her „echte Hängebrücken“ und deshalb ist für uns diese Einteilung unrelevant.

Wie wenden wir bei uns die Bezeichnungen an

Damit wir Einheitlich bezeichnen können haben wir uns auf folgende Namenskonventionen geeinigt:

- Hängebrücke = alle klassischen Hängebrücken mit Pylonen

- Unterkategorie Material

- Drahtseilhängebrücke = wenn Tragseile aus Drahtseilen, egal ob Edelstahl oder Stahl

- Seilhängebrücke = wenn Tragseile aus Natur- oder Kunstfasern

- Kettenhängebrücke = wenn Tragteile aus Ketten sind

- Schrägseilhängebrücken = wenn Gehweg direkt an den Tragseilen befestigt

- Unterkategorie Material

- Seilbrücke = Hängebrücken welche keine Pylonen haben

- Unterkategorie Bauweise (wenn eindeutig)

- Nepalesisch = wenn stabil und keine Gebetsfahnen

- Tibetisch = wenn nicht so stabil oder wenn mit Gebetsfahnen

- Unechte = wenn Tragseile nur unter dem Gehweg. Alle anderen sind echte Seilbrücken

- Spannbandbrücke (Wikipedia) = bei uns nicht erfasst oder dokumentiert

- Unterkategorie Bauweise (wenn eindeutig)

Anmerkung:

Dieser Artikel wurde weder von Statikern, Ingenieuren oder anderen Brückenbauprofis geschrieben sondern von Fussgängerhängebrücken-Enthusiasten und Fussgängerhängebrücken-Freaks. Er beansprucht weder den Rang einer vollständigen noch wissenschaftlich fehlerfreien Ausführung. Was wir uns mit diesem Artikel gewünscht haben ist, einen eher einfachen Überblick der gängigsten Begriffe im Zusammenhang mit Fussgängerhängebrücken zu erstellen. Wer sich in einzelne Details der Hängebrückentypen weiter vertiefen möchte, findet auf Wikipedia oder sonstigen Lexiken sicher weitere, tiefgreifender Ausführungen, wenn auch teilweise eher verwirrende.